한국교회 청년층의 이탈 실태와 요인을 분석한 결과, 이탈을 고민 중인 청년의 상당수가 장년예배에만 참석하며 공동체 소속감 없이 교회 생활을 이어가고 있는 것으로 드러났다.

목회데이터연구소와 예장 합동 총회정책연구소는 지난 4월 28일부터 5월 7일까지 '최근 5년 내 교회를 떠난 미혼 청년'과 '아직 교회를 다니고 있지만 이탈 의향이 있는 미혼 청년' 총 500명을 대상으로 공동 조사를 실시했다.

조사 결과 이탈 의향이 있는 청년의 63%가 주일에 장년예배만 드리는 것으로 나타났다. 과거 교회를 떠난 청년 역시 65%가 장년예배를 드렸다고 응답했다. 연구소는 "장년예배 속에 숨어 있는 청년들을 청년 공동체로 이끄는 전략이 필요하다"고 제언했다.

신앙의 배경을 살펴 보면, 모태신앙은 이탈 청년이 20%였던 반면, 이탈 의향 청년은 63%로 3배 이상 높았다. 특히 어머니가 기독교 신자이거나 교회 직분자인 경우가 많았고, 아버지가 장로나 목회자인 경우도 이탈 의향 청년의 23%에 달했다. 신앙생활의 주된 동기도 이탈 청년은 '성도들과의 친교'(31%)를, 이탈 의향 청년은 '가족의 권유'(43%)를 가장 많이 꼽아, 가족의 신앙이 청년의 교회 유지 여부에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

신앙 소그룹 참석률은 일반 청년이 36%인 데 반해, 이탈 청년은 29%, 이탈 의향 청년은 18%에 불과했다. 교회를 이미 떠난 청년의 소그룹 참석률이 오히려 교회에 남아 있는 이탈 의향 청년보다 높은 점이 흥미로운 요소로, 이탈 청년이 공동체 친교에 대한 동기로 신앙생활을 지속했던 반면, 이탈 의향 청년은 외적 권유로 출석하는 경우가 많았기 때문으로 연구소는 해석했다.

소그룹 만족도 조사에서도 이탈 청년과 이탈 의향 청년의 평균 만족도는 각각 2.9점, 2.6점으로, 일반 청년의 3.8점에 크게 못 미쳤다. '만족한다'는 응답도 이탈 청년은 27%, 이탈 의향 청년은 16%에 그쳤다.

▲교회를 떠나고자 고민한 부분(교인과의 관계). ⓒ목데연·예장 합동

▲교회를 떠나고자 고민한 부분(개인 신앙). ⓒ목데연·예장 합동

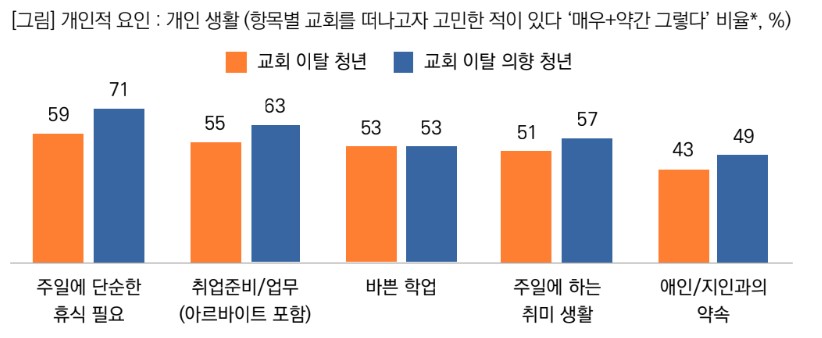

교회를 떠난 개인적 이유에 대해서는 '주일에 휴식이 필요해서'가 공통적으로 가장 많이 꼽혔으며, 이 외에도 취업 준비, 학업, 취미생활 등이 주요 사유로 나타났다. 종교적 회의감도 주요 이탈 동기로 지목됐다. '헌신 요구'와 관련해서는 이탈 의향 청년의 절반 이상이 '지나친 헌신'이나 '헌금 강요'를 부담스러워한다고 응답했다.

교회 구조나 문화에 대한 실망도 이탈 요인 중 하나였다. '실망스러운 교회 직분자', '비민주적 의사소통 방식', '목회자의 언행 불일치', '권위적인 리더십' 등이 이탈 고민에 영향을 준다고 응답한 비율이 높았다.

또한 교인 간의 관계에 있어서는 '끼리끼리 문화'가 가장 큰 소외 요인으로 지목됐다. 특히 2030 여성 청년의 경우 이에 대한 민감도가 높았다. 연구소는 "청년부 내부의 폐쇄적인 분위기가 소속감을 저해하고, 결국 이탈로 이어질 수 있다"고 경고했다.

청년들이 교회 이탈을 고민한 시점부터 실제 떠나기까지의 평균 기간은 약 2.1년이었다. 특히 절반 이상이 1년 이내에 교회를 떠났다고 응답해, 초기 징후 포착 및 대응의 중요성이 부각됐다.

▲주로 드리던/드리는 주일 예배. ⓒ목데연·예장 합동

▲아직까지 교회를 이탈하지 않은 이유. ⓒ목데연·예장 합동

향후 종교 계획에 대해서는, 교회를 떠난 청년 중 44%는 무종교인이 됐고, 36%는 '가나안 성도'로 남아 있었다. 이탈 의향 청년의 경우, 교회 이탈 후 가나안 성도로 남겠다는 응답이 61%로 가장 많았다.

연구소는 이번 조사에 대해 "청년 공동체 없이 예배만 드리는 것은 결국 교회 이탈로 이어지기 때문에, 이들이 청년 공동체에 들어오고 정착할 수 있도록 하는 유인 전략이 청년 사역에서 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

아울러 "공정성과 참여를 중시하고 권위주의를 거부하는 청년 세대의 특성을 고려한다면, 그들의 의견이 교회의 의사결정 구조 안에서 실질적으로 반영될 수 있는 구조적 전환이 절실하다"고 덧붙였다.