A신학교 K교수는 새벽 6시에 눈을 뜬다. 새벽기도를 갔다 돌아온 아내가 그 때쯤 그를 깨우기 때문이다. 아내는 함께 새벽기도를 나가자고 자주 투덜댄다. K교수도 마음이 없는 건 아니지만 몸이 좀체 따라주지 않는다. 아침을 먹고 집을 나와 학교에 도착하면 8시, 얼른 수업 준비를 하고 강의실로 향한다. 오늘도 수업에 수업이 이어진다. 학생수에 비해 교수가 적어 늘 벅차다.

저녁 6시, 퇴근할 시간이지만 K교수에겐 며칠 안으로 끝내야 할 논문이 있다. 저녁을 대충 때우고 연구실 아득한 불빛 아래서 깊어 가는 밤을 맞는다. 그래도 다른 날보다 일찍 잠자리에 들어야 한다. 내일은 K교수가 몸담은 신학회의 조찬발표회가 있는 날이기 때문이다. 이런 세미나가 일주일에 많게는 서너 개다.

문제는 다음 주다. 심사해야 할 졸업반 학생들의 논문이 산더미다. 아내는 이번 주일 저녁 함께 특별기도회에 참석하자고 하지만 이번에도 주일예배만 드려야 할 것 같다. 이런저런 고민 속에 K교수는 밤 12시가 넘어서야 눈을 감는다.

신학대 교수들은 과연 얼마나 신앙, 혹은 영성생활을 할까. 신학이 신앙을 위한 학문이라면 그것을 연구해 가르치는 신학자들에게 ‘영성’의 함양은 선택이 아닌 필수다. 스스로 체험해 깨닫지 못한 지식은 신학이 아닌 일반학문에서도 인정받지 못한다. 어쩌면 신학자란 ‘뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결’해야 하며 ‘차가운 머리와 따뜻한 가슴’을 동시에 가지는, 목회자 그 이상의 자리일지 모른다.

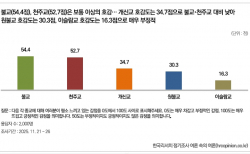

그러나 오늘날 “신학이 교회를 떠났다”는 비판의 이면에는 “신학자들에게 영성이 부족하다”는 지적이 깔려 있다. 책을 탐독하고 논문을 분석하는 것과 같은 열심으로 교회를 섬기고 성령을 간구해야 할 그들이, 단순 ‘학문활동’에만 전념한다는 얘기다. 성결대 배본철 교수(교회사)는 “대부분 신학대 교수들의 교회 활동은 미미한 경우가 많다”고 했다.

물론 현실적 어려움도 있다. 배 교수는 “학교 일에 전념하다 보면 교회 사역에 동시에 힘을 쏟기 어렵다. 고된 연구과제와 강의, 그리고 학교업무 등으로 인해 영성생활에 부족함이 많다”고 했다. 그러나 그는 “신학자들이 영성생활을 깊이 하지 않으면, 그가 전하는 학문은 다 신학생들의 머리만 키우는 것이 될 것”이라고도 했다. 결국 “신학교육이 이론과 실제를 병행할 수 있는 형태로 바뀌어 신학자들이 실제 훈련의 장에서 학생들을 가르칠 수 있어야 한다”고 배 교수는 제안했다.

|

| ▲신학이 신앙을 위한 학문이라면 그것을 연구해 가르치는 신학자들에게 ‘영성’의 함양은 선택이 아닌 필수다. 스스로 체험해 깨닫지 못한 지식은 신학이 아닌 일반 학문에서도 인정받지 못한다(상기 사진은 기사 내용과 직접적 연관이 없음). |

서울신학대학교에서 구약학을 가르치는 권혁승 교수는 “선교는 모든 신학의 근본”임을 믿는 신학자다. 그는 구약학자지만 마치 선교학자처럼 강의에서, 그리고 삶에서 항상 선교를 말한다. 최근 이스라엘 등지를 도는 ‘성지 순례’도 다녀왔다. “땅끝까지 복음을 전하라”는 말씀의 ‘땅끝’이 바로 오늘날 이스라엘이라는 굳은 신념 때문이다. 매일 새벽기도를 빠지지 않는다는 그에게 ‘신학자의 영성생활’에 대해 물었다.

권 교수는 “신학은 학문으로서만 존재할 수 없다. 교회를 위한 것이어야 하고 목회 현장에 적용될 때만 가치를 가지는 것”이라며 “그런 점에서 신학자도 목회자다. 단시 교회를 책임지지 않고 있다는 점만 다를 뿐이다. 따라서 신학자는 언제나 목회자의 기도를 소중히 여길 줄 알아야 한다”고 말했다.

그는 또 “목회자의 기본 중 가장 첫번째가 바로 새벽기도다. 그렇다면 신학자 역시 적어도 새벽기도는 빠지지 말아야 한다. 신학자는 기도를 통해 목회적 자세를 유지할 수 있기 때문”이라며 “그게 신학자가 사는 길이다. 가슴이 메마른 신학자가 할 수 있는 건 없다. 이론만 가지고는 살 수 없다”고 강조했다.

권 교수는 “신학자의 대표적 모델이자 신학의 출발점은 사도 바울이다. 우리는 그를 선교사나 목회자, 혹은 성경의 저자 정도로 알지만 그는 신학자이기도 하다. 지난 2천년 동안의 신학은 결국 바울의 가르침을 해석한 것이다. 신학은 바울을 넘지 못한다”며 “그래서 바울은 신학자의 표상이다. 그런 바울은 일평생 교회를 위해 살았고 목양에 목숨을 걸었다. 우리가 신학의 자료로 삼고 있는 그의 편지는 모두 교회에 보내진 것”이라고 말했다.

이런 데도 현실에선 ‘편지’의 수준을 한참이나 넘어선 논문과 신학책이 즐비하다. 평택대학교 신현수 교수(신약학)는 “이른바 전문성 때문에 신학자들은 목회자들이 이해하기 어려운 말을 쓴다. 사변적인 서양신학을 비판없이 따르는 태도도 문제”라고 했다. 앞서 권혁승 교수의 말대로 지금의 신학이 바울을 넘어, 곧 교회 위에 존재하는 건 아닌지, 그리고 신 교수의 지적처럼 서양신학자를 좇다 바울을 놓친 건 아닌지, K교수로 살아가는 모든 신학자들이 다시금 자신을 돌아봐야 할 때다.