(애틀랜타=연합뉴스) 소설 `바람과 함께 사라지다'의 배경인 미국 애틀랜타가 안팎으로 모진 삭풍을 맞고 있다.

미국 기독교계의 차세대 지도자로 불리는 에디 롱 목사의 동성애 스캔들 속에서 새해를 맞은 애틀랜타는 미국 역사상 최악의 성적 조작 사건이 적발돼 망신을 당한 데 이어 최근 지역 정계 지도자인 허먼 케인 전 갓파더스 피자 CEO가 성추문의 덫에 걸려 공화당 대선 레이스에서 낙마하면서 도덕적 이미지에 큰 타격을 입었다.

제2의 오바마를 꿈꾸던 카심 리드 애틀랜타 시장은 친형에게 고급 관용차를 내준 것도 모자라 시의 구매 업무를 맡긴 것으로 드러나 지역의 기대를 저버렸다.

애틀랜타 시장이 형님 문제로 정치적 추락을 거듭하는 사이 인종차별 논란을 낳은 초강력 반(反)이민법이 히스패닉과 한인 동포들의 반발 속에서 시행에 들어갔고 전 세계가 사면을 호소했던 사형수 트로이 데이비스는 마지막까지 무죄를 주장했지만 형장의 이슬로 사라졌다.

독실한 기독교 신자인 케인이 선거운동을 중단한 지난 3일 롱 목사는 "가정생활에 충실하고 싶다"며 설교를 중단했다.

지역 정계와 교계를 이끌어온 두 사람이 공교롭게도 동시에 사퇴하면서 지역 사회에서는 "애틀랜타가 바람과 함께 사라질 운명에 처했다"는 위기감이 고조되고 있다.

특히 롱 목사의 동성애 행각은 그가 미국 민권운동의 상징인 마틴 루터 킹 목사 가족과 함께 목회활동을 해온 정신적 지주라는 점에서 큰 절망감을 안기고 있다.

그가 담임으로 있는 `새생명침례교회'와 250개 지교회에 다니는 신도 수만 해도 2만5천명이 넘는다. 동성애를 죄악시하며 교회 안에서 동성애 치료 프로그램까지 운영해온 롱 목사는 어린 남자 신도들을 고가 선물로 유혹한 뒤 성관계를 맺은 혐의를 받고 있다.

피해 남성들이 소를 취하했지만 최근에는 아내가 이혼소송을 제기했다가 돌연 취소하면서 가정 불화설까지 나돌았다.

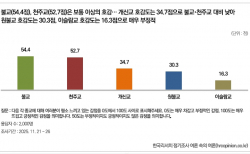

추악한 각종 사건사고가 잇따르면서 애틀랜타에 붙던 `바이블 벨트'라는 수식어도 어색해졌다. 애틀랜타는 미국 내에서 단일 교단으로는 천주교에 이어 가장 많은 신도를 거느린 남침례교회를 비롯해 연합감리교와 장로교 본부가 자리하는 곳으로 개신교계의 영향력이 실로 막강하다.

초대형 교회를 뜻하는 메가처치가 즐비하고 한인 목사가 개척한 공식 등록 교회만 해도 200개가 넘는다. 그럼에도 지난달 지방선거에서 기독교 관습법인 주일 주류판매 금지 폐지안이 통과됐다.

성령의 도시로 불렸던 애틀랜타가 `신시티(Sin city)'라는 오명을 뒤집어 쓴 것은 교육 부재와 물질만능주의 탓이란 분석이 많다.

애틀랜타는 1996년 여름올림픽 개최를 계기로 인구와 경제규모가 2배 가까이 느는 고도 성장을 구가하면서도 교육 투자에는 인색해 덩치에 걸맞은 도덕적 무장에 실패했다. 천민자본주의만 기승을 부리면서 그 결과가 수백명의 교사가 가담한 성적 조작과 지도층의 타락으로 나타났다는 지적이다.