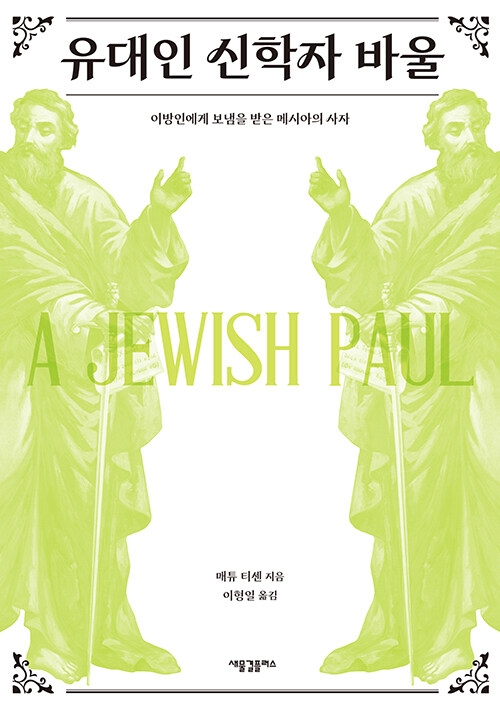

기독교 신학의 가장 논쟁적인 인물 가운데 한 사람인 사도 바울을, 전혀 새로운 시선으로 조명하는 책이 출간됐다. 신약학자 매튜 티센(Matthew Thiessen)의 저서 <유대인 신학자 바울>은 오랫동안 고정되어 있던 바울에 대한 통념을 뒤흔든다. 저자는 바울을 "기독교로 개종한 유대인"이나 "기독교 신학의 창시자"로 보는 전통적 이해를 넘어, 죽는 날까지 신실한 유대인으로서 메시아 예수를 선포한 '유대교 안의 선교사'로 재구성한다. 이 책은 바울의 신학적 정체성뿐 아니라, 바울을 통해 기독교와 유대교, 성경 해석과 신앙 실천의 경계를 다시 묻게 만드는 강력한 도전장을 던진다.

바울의 급진성은 유대교의 경계를 떠났기 때문이 아니라, 그 경계 안에서 새로운 신학적 상상을 펼쳤기 때문이다. 티센은 이 책에서 바울이 '율법을 폐기했다'는 통념을 정면으로 반박하며, 오히려 바울은 메시아 예수를 통해 이방인도 율법 없이 하나님의 백성에 속할 수 있음을 선포한 인물로 그린다. 그는 바울이 유대교의 신학과 율법을 전제한 채, 그 안에서 복음의 보편성을 선포한 '신학적 유대인'이었다고 강조한다.

이 책이 지닌 또 다른 강점은 이 같은 깊이 있는 신학적 논의를 탁월한 문체로 풀어낸다는 데 있다. <유대인 신학자 바울>은 루터의 반율법주의적 해석, 에드 샌더스(Ed Sanders) 이후의 '새 관점', 그리고 묵시적 프레임을 넘어서는, '네 번째 관점'으로 일컬을 만한 새로운 해석 틀을 제시한다. 그 중심에는 '유대교 안의 바울'이라는 패러다임이 있다. 이는 예수 연구에서 '유대교 안의 예수'로의 전환이 학계에서 폭넓은 수용을 받은 것처럼, 바울에 대해서도 동일한 성찰이 필요함을 일깨운다.

본문은 바울의 율법관, 이방 선교, 성령 이해, 메시아사상, 부활 신앙 등을 "유대교적 상상력" 안에서 다시 설명한다. 예컨대 갈라디아서 3장에서 바울이 아브라함의 '씨'를 단수형 명사로 해석하며 메시아를 지칭하는 논리, 고린도전서 15장에서 '영적인 몸'에 대해 언급할 때 당시 헬레니즘 세계에서 프뉴마가 가진 의미를 반영한 언어 사용 등은, 바울을 단지 교리의 창시자가 아닌, 유대-지중해 세계의 텍스트 해석자로 이해하도록 돕는다.

흥미로운 사실은 바울이 한 번도 자신의 편지에서 '그리스도인'(Christian)이라는 용어를 사용하지 않았다는 점이다. 이는 단순히 언어적 우연이 아니라, 바울이 자신의 정체성을 철저히 유대교적 맥락 속에서 이해하고 있었음을 보여준다. 이 책은 신약성경에서조차 '그리스도인'이라는 명칭이 외부인이 붙인 이름에 불과하며, 바울 스스로는 자신을 메시아 예수의 '사자' 혹은 '대사'로 여겼다고 설명한다. 이는 바울의 자기 이해에 대한 근본적인 질문을 던진다.

또한, 저자는 "율법과 이방인"이라는 바울 신학의 가장 뜨거운 주제를 다루며, 유대교 내부에 존재했던 다양한 이방인관을 조명한다. 당시 유대교는 단일하지 않았고, 이방인 구원에 대한 견해도 다양했다. 바울은 이러한 유대교적 대화의 장 안에서, 메시아를 통해 이방인도 포함될 수 있다는 급진적인 주장을 펼친 것이다.

<유대인 신학자 바울>은 단순한 바울 전기나 주해서가 아니다. 이 책은 신약성경 전체에 대한 새로운 조망이며, 기독교와 유대교의 관계, 교회와 세상의 관계, 신앙과 역사 해석 사이의 긴장을 성찰하게 만든다. 바울은 교회를 넘어, 경계 위에서 가장 중요한 질문을 던졌던 신학자였다. 그리고 이 책은 바로 그 경계 위에서, 지금 우리에게도 같은 질문을 던진다.

신약학자, 신학생, 목회자는 물론, 바울에 대한 깊이 있는 이해를 원하는 모든 독자에게 이 책은 값진 안내서가 될 것이다. 더 나아가, '기독교'라는 이름 아래 형성된 교리적 전통의 전제들을 돌아보게 만들며, 유대교적 언어와 상상력 속에서 복음을 새롭게 이해할 수 있는 열쇠를 제공한다. 이 책은 신학적 전환을 이끄는 데 있어, 가장 정직하고 유익한 입문서다.